文/林秀幸|台灣公民陣線發起人、交大人社系副教授

武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊,各國開始討論基本薪資,譬如法國四月初各省的社會黨主席就聯合呼籲發放基本薪資,以免社會受創太深,不利社會穩定和團結。在這樣的危急時刻,對某些國家來說,基本薪資有可能是救命仙丹。這是人類社會第一次因為全球化,發生規模如此全面而巨大的全球性危機,各國卻紛紛反過來求救以「國家」為界線的社會救助功能。這個現象定將衍生經濟發展模式的再一次反思,這樣的反思過程,國家的界線到底意味著什麼,也將會是主角。

而防疫物資是否國產,也大大影響了一個國家的自我保護能力,自然使得倡議生產全球化的聲音再被質疑。「國家」、「主權」、「經濟」、「社會保護」這些議題如何串連成一個更具社會面向的發問?將會是下一階段的任務。

有論者認為這次因為國家徵收生產線,統一發放防疫物資,得以保護人民免於病毒的攻擊,因此是對資本主義的反證,對社會主義的一次正面肯定。不管是基本薪資,還是,防疫物資的國產國配,等等都讓許多人朝向一個中央統籌的福利國家來想像。但是,我認為這樣的戰時(也是暫時)權衡下的特別時期的治理,不應該過度延伸它的治理神效。況且,這樣的爭論已經盤據社會科學界幾十年的時間,實在很難從單一特殊時段的有效性通則化。它帶來的反思無可爭議,定可預見豐饒的願景,只是需要更多且更深刻的討論。

單單就基本薪資的「平等性」就已經觸動政治理論家們敏感的神經,而且是已經燒了幾十年的面紅耳熱。這樣的爭論還得上溯到現代性的基本認知。

大家應該多少理解,國家為界的民主政體就是現代性的展現,最重要的指標就是一視平等,不管你是哪個性別、族群….(這幾項都經過前人努力的爭取),你都被視為具有為完整公民權的個體。然而,這個民主政治得以成立的圭臬 — — 平等 — — 卻在近代遭受諸多質疑:「抽象的平等觀」無法真正達到支撐民主精神的拱心石 — — 正義(justice)。

首先是「抽象的平等」裏那個「抽象化」的問題。

國家作為一個共同體,是不是難以逃避價值抽象化的傾向。就如同法律之前人人平等,既是民主國家的價值瑰寶,但是,也容易流於難以考慮特殊情境的窘況,所謂的「差異」(difference)的不可化約性。你只要回想一下 Gellner 是如何連結「民族國家」、「現代性」和「抽象化」之間的關係的。「抽象」真的是民族國家難以逃脫的穹廬嗎?只能永遠為它所涵蓋,難以碰觸「有血有肉能動而真實」的人嗎?為抽象所累的「平等」既是民族國家鮮明的旗幟,也成眾人紛紜的核心所在。

到底要怎麼平等?法律?財貨重分配?教育?如果「平等」的具象化難以找到共識,則「正義」(justice)更是一個抽象再平方的空白授權。這是為何 Sandel 要大費周章花那麼多本書,說明他的正義思辨之旅了。畢竟,「正義」就是「正義」,不是別的,而這洽是它最難之處。

經過多年的思辨之旅(我的船,不是S的),我逐漸發現,不管是政治理想或是社會概念,最終定會擱淺到一個無人可及之島,她就在那裡,但是,誰也未曾到達,因此成了學術史上最豐富想像遙望之處。「正義」大概就是那樣的地方吧!(還有其它的金銀島,任君想像)。也因此政治理論家們各顯神通,各個都有他們的正義之旅(只是大部分人沒有Sandel那麼勤奮地以此命名出好幾本書而已)。

而「抽象的平等」所受詬病之處,實構成這三、四十年來學術界對於「差異」的追尋,也是後現代學者們的繆思女神,Derrida 還因此為它創字: “différance”一個從différer 的分詞 différant而來的 différence 的分身(你一定被他搞混了,沒關係,這就是「差異」:)。請參考本書楊翠老師篇章)。不管「差異」如何差異(前一個差異是名詞,後一個是形容詞),人們不忘提問,難道差異和平等不能共存嗎?一定要把他們對立起來,脫下他們的白手套打架嗎?

是啊!「差異」也需要「平等地」被對待,「差異」之所以被看見,就是為了「平等」的精神啊!議題也就從「重分配」(redistribution)過渡到「肯認」(recognition)。論者說,這是一個政治進程的文化轉向,對差異少數的群體,不是只要物質的重分配,而是需要尊嚴、尊敬。我們不是只要國家扮演舉行公民選舉,進行物質重分配的角色。國家必須保證人人得以獲得支持,有機會發展她或他的才能,完成作為一個人的意義,這才是真平等。討論(有點火氣的討論)從自由主義者的自我動機,再到社群主義者的共利動機,再到後現代的關注差異⋯⋯。到底誰才是「社會正義」?!

與此同時「社會權」被關注。 當然,從馬克思就開始教導我們只有政治權利是不夠的,同樣的選舉權,有些人卻因為勞動性質和時間,根本沒時間關心政治。於是社會權這時開始累積它的討論點數。住宅權、健康權、教育權、文化近用權⋯⋯。

最後,大家不得不同意,所謂的平等,除了要超出抽象平等,或是物化的財產權平等,或是財務重分配,或是肯認之外,還需要更深(deep)的社會理解。但是,矛盾的是,政治學本身就是要在眾生喧嘩中,找到可大範圍(民族國家引人注目的尺度膨脹)適用的原則。那麼政治學者口中的「社會正義」,deep 的社會性,到底意味著什麼呢?如果你仔細爬梳相關文獻,無非還是非常抽象:公共福利、參與、融合、社會支持⋯⋯。聽起來和「社會正義」還是一樣地「難以到達」的彼地。如果說出「山脊,河流就是泰雅族的座標軸線」就不像政治學者了。但是,這不意味著政治學就一定要向「抽象」投降。難以到達的彼地,不意味著就是荒煙蔓草,而可以是蘇菲亞女神降臨之所,奧菲的神樂,福爾摩沙的頌讚詩。

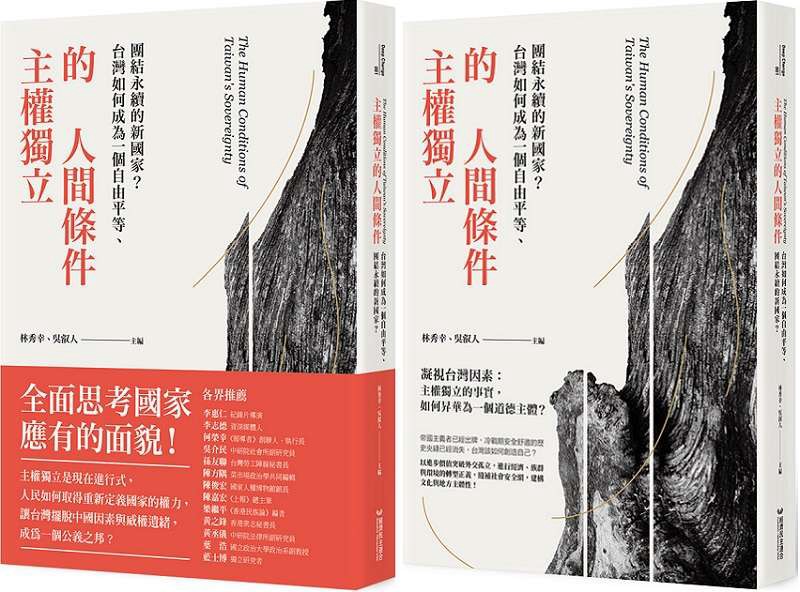

但是,這需要一場「差異」中的合作,但是以何為基礎呢?就是以自己的共同體「台灣」作為根基,也是界線,進行一場傍著學術史上難題,卻可能異常豐饒的尋找福爾摩沙的福爾摩沙之旅(同樣地,前一個是名詞,後一個是形容詞)。我們如何同時可以尊重「差異」,又可以「平等」,或「正義」。這不是一個可以靠語言解決的難題,我們必須承認雙方的主動性,不斷互相脈絡化:一邊是叡人老師、啓禎老師、敏聰老師、宏政老師、承恩老師的政治經濟文,另一邊是大偉老師、楊翠老師、文苓老師、星崴的在地實踐文,中間穿插佳和老師的「雙邊啟動能動性」的管制理論(林佳和總是喜歡遊走在邊界,你慢慢會理解的)。至於我,不在裡面,因為我在這裏,在這裏書寫「主權獨立的人間條件」的「瘟疫蔓延版」。告訴大家,這本書經得起時事的考驗,甚至,讓你在短促的時事反應下,透過這本書得以思考更為深刻的「平等」「正義」「界線」「差異」之間的關係。